INDEX

はじめに:契約トラブルを防ぐために

ホームページ制作会社との契約は、ビジネスの成長に直結する重要なステップです。しかし、契約内容をよく確認せずに進めてしまうと、「思ったようなサイトにならなかった」「追加費用を請求された」「納期が大幅に遅れた」といったトラブルが起こる可能性があります。

これらの多くは、契約前の確認不足が原因です。トラブルを未然に防ぐには、契約前にしっかりと内容を確認し、疑問点を解消しておくことが必要です。

ホームページ制作の契約形態を理解する

ホームページ制作を依頼する際、多くの場合は契約書を交わします。これは、「何を、いくらで、いつまでに、どのように作るか」を明確にするための書面です。

契約書には大きく分けて、以下の2種類があります。

請負契約とは?

- 制作会社が完成物(ホームページ)を納品することを目的とした契約

- 「納品されたかどうか」で報酬が発生

- 成果物の責任は基本的に制作会社が負う

準委任契約とは?

- 作業そのものに対して報酬が発生する契約

- 「週○時間、保守を対応する」といったケースで使用

- 「結果」ではなく「作業」に報酬が支払われる

どちらを選ぶべきか?

サイト制作は「請負契約」、保守や運用は「準委任契約」で行われるのが一般的です。契約形態によって責任の所在や支払いの条件が変わるため、必ず契約書にどちらかが明記されているか確認しましょう。

契約前に確認すべき10のチェック項目

ホームページ制作会社と契約する前に、以下の10項目を必ず確認してください。これらを明確にしておくことで、後々のトラブルを防ぐことができます。

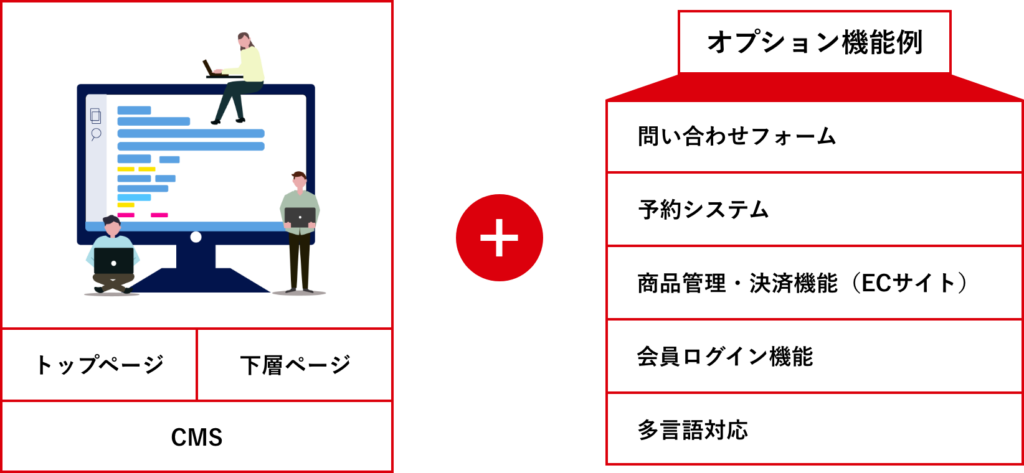

① 制作範囲と納品物の明確化

契約を結ぶ前に、ホームページ制作で何をどこまでやってもらえるのかを細かく確認しましょう。たとえば「トップページ+下層5ページを制作する」と書かれていても、その中にフォームの設置が含まれているのか、スマホ対応(レスポンシブ対応)まで含まれるのかは契約書によって異なります。また、文章や画像は誰が用意するのか、SEO対策の基本設定(タイトルタグ・ディスクリプション設定など)まで行ってくれるのかも、確認しておくべきです。

後で「これはオプションです」と言われないように、制作物・作業内容・使用する機能を一覧にし、すべて契約書に明記してもらうようにしましょう。

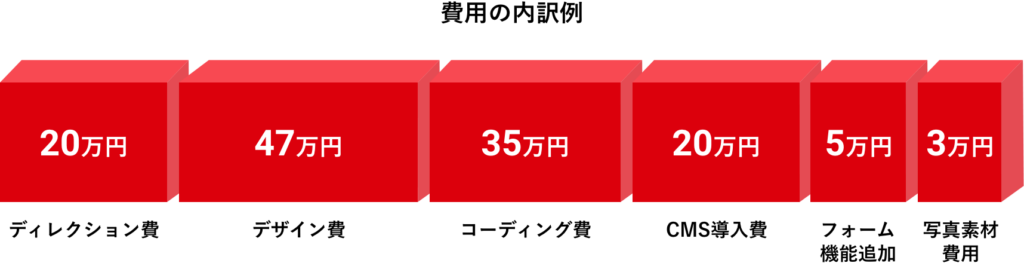

② 費用の内訳と追加料金の条件

「一式いくら」という見積もりでは、後から予期せぬ追加費用が発生するリスクがあります。費用の内訳を確認することで、どの作業にどれだけの費用がかかっているかが明確になります。たとえば以下のように分かれていると安心です。

- ディレクション費:◯万円

- デザイン費:◯万円

- コーディング費:◯万円

- CMS導入費:◯万円

- フォーム機能追加:◯万円

- 写真素材費用:◯万円

また、「修正1回◯円」「デザイン案の再提出は追加料金」といった、追加料金の条件が明記されているかも重要です。「あれもこれも別料金だった」とならないよう、想定される作業とコストを事前に洗い出しておきましょう。

③ 納期とスケジュール管理の有無

納期の設定が曖昧な契約は、納品の遅れやスケジュールのズレにつながりやすく、ビジネスに悪影響を与えます。「公開はいつ頃になりそうですか?」という口約束ではなく、明確な納期を契約書に記載しておくことが重要です。

また、納期だけでなく以下のような中間スケジュールもあると安心です。

- ヒアリング完了:◯月◯日まで

- デザイン初稿提出:◯月◯日

- コーディング開始:◯月◯日

- テストアップ:◯月◯日

- 本番公開:◯月◯日

さらに、遅延時の対応(違約金やペナルティの有無)についても記載があると、トラブル時の判断がしやすくなります。

④ 修正回数・対応範囲の確認

ホームページ制作において、初稿で100%満足することは稀です。修正はほぼ必ず発生します。しかし、何回まで無料で修正対応してくれるかは制作会社によって大きく異なります。

よくある対応例:

- デザイン確定前:2回まで無料、その後は1回につき5,000円

- コーディング確定後の修正:基本的に別料金

- テキストの変更は無料、デザイン変更は有料

「どこまでが無料修正か」「修正の期限はいつまでか」を契約前に明確にしておかないと、ちょっとした変更でも料金が発生する可能性があります。特に、仕様変更や方向転換に対する対応は、トラブルになりやすいため注意が必要です。

⑤ 著作権・使用権の帰属

完成したホームページの「誰が著作権を持つのか」は非常に重要です。制作会社によっては、「ホームページのデザインやコードの著作権は当社に帰属します」とするところもあります。この場合、納品後に他社に修正や引き継ぎを依頼しようとしても、許可が必要だったり、再利用が制限される可能性があります。

一般的には、制作物の使用権(利用する権利)は依頼者に渡されるのが基本ですが、著作権そのものを譲渡するかどうかは契約によって異なります。ビジネス上、今後の運用や社内での改修をスムーズに進めるためにも、著作権と使用権の取り扱いを文書で確認することが必須です。

⑥ サーバー・ドメインの管理者

ホームページを公開・運用するには、サーバー(データを置く場所)とドメイン(サイトの住所)が必要です。制作会社にすべて任せることもできますが、注意すべきは「名義と管理権限が誰にあるか」です。

たとえば、制作会社名義でドメインやサーバーを契約されていると、トラブルが起きた際に自社でコントロールできず、移転・解約・更新などの対応が困難になるケースがあります。最悪の場合、契約解除時に「ドメインを譲渡できない」と言われ、これまでのSEO資産やアクセスが失われてしまうこともあります。

理想は「自社名義」での契約です。管理を委託する場合も、契約書に「ドメインとサーバーは依頼主に帰属し、移転可能である」などの記載を入れるようにしましょう。

⑦ 保守・運用サポートの有無

納品後も、ホームページの運用には定期的なメンテナンスが必要です。更新作業・セキュリティ対策・不具合対応などが発生するため、「保守・運用サポート」があるかどうかは非常に重要です。

多くの制作会社では、保守契約を別途提案してきます。たとえば:

- 月額5,000円で月1回のテキスト更新

- セキュリティ対策を含む月額1万円の保守プラン

- WordPressアップデート代行付きのサポートプラン

「納品して終わり」ではなく、その後も安心して使えるかどうかを判断する材料として、保守体制の内容や料金体系を契約前に確認しましょう。また、保守契約を結ばない場合の緊急対応や、スポット対応の料金もあわせて確認しておくと安心です。

⑧ 途中解約・キャンセル時の条件

契約後に「やっぱり別の制作会社に頼みたい」と思っても、途中解約にはルールがあります。制作が始まっていれば、進捗に応じてキャンセル料が発生することが一般的です。

たとえば以下のような条件が想定されます。

- 契約後すぐの解約:着手金の返金不可

- デザイン段階での解約:制作費の50%請求

- コーディング後の解約:全額請求

契約書に途中解約の条項がないと、後から高額な違約金を請求される恐れもあります。「どのタイミングでいくら支払う必要があるのか」「中止した制作物の権利はどうなるのか」など、細かく記載されているか必ず確認しましょう。

⑨ 秘密保持(NDA)の有無

ホームページ制作では、会社のビジネスモデル・顧客情報・マーケティング戦略など、機密性の高い情報を制作会社に共有するケースも少なくありません。そのため、NDA(秘密保持契約)を結ぶことは非常に有効です。

NDAとは、業務上知り得た情報を第三者に漏らさないことを約束する契約です。これがあることで、「情報が勝手に他社に流れる」「デザインやアイデアが他の案件で使われる」といったリスクを防げます。

制作会社によってはNDAのテンプレートを用意していない場合もあるため、自社側で用意して提示することも可能です。契約の初期段階で提出しておくと、安心して相談・共有が進められます。

⑩ トラブル時の対応・損害賠償

契約書には、万が一トラブルが発生した際の対応についても明記しておくべきです。たとえば「納品されたホームページが正しく表示されない」「サーバーのトラブルでデータが消えた」など、予期せぬ問題は起こり得ます。

重要なのは、その責任の所在と対応方針が契約書に書かれているかどうかです。

確認すべきポイント:

- 制作物に不備があった場合、何日以内に修正してくれるか

- 損害賠償が発生する場合の上限額(通常、制作費の範囲内が多い)

- 第三者の著作権侵害などがあった場合の責任の所在

契約時にトラブルを想定するのは気が引けるかもしれませんが、いざという時に依頼主を守る大切な要素です。必ず「免責事項」「損害賠償責任の範囲」などの条項をチェックしてください。

契約書の危険な条項例と対策

実際の契約書では、以下のような条項例が含まれます。特に注意すべき「危険な条項」と「推奨される条項」を比較して確認しましょう。

危険な条項例と対策

危険例1:支払い条件

「契約締結後、制作費用の全額を前払いにて支払うものとする。」

問題点:

全額前払いでは、納品物に問題があった場合の交渉力が弱まります。

対策:

以下のような分割払い条項に変更を依頼する

「費用の支払いは、契約時30%、デザイン確定時30%、納品時40%の3回分割払いとする。」

危険例2:修正対応

「デザイン案の提出後の修正は、軽微なものを除き別途費用が発生するものとする。」

問題点:

「軽微」の定義が曖昧で、予想外の追加費用が発生する恐れがあります。

対策:

以下のように明確な条件に変更を依頼する

「デザイン案の提出後、2回までの修正は無料とする。3回目以降の修正は、1回につき○○円の追加費用が発生する。なお、文言の修正や色調整などの軽微な修正は回数にカウントしないものとする。」

推奨される条項例

推奨例1:瑕疵担保責任

「納品後3ヶ月以内に発見された不具合については、乙(制作会社)の責任と費用において速やかに修正するものとする。ただし、甲(依頼者)による改変に起因する不具合についてはこの限りではない。」

ポイント:

納品後に不具合が見つかった場合の対応責任を明確にし、安心感を高めます。

推奨例2:秘密保持

「甲乙両者は、本契約に関連して知り得た相手方の技術上・営業上の情報を、相手方の事前の書面による承諾なく第三者に開示・漏洩してはならない。この義務は契約終了後も3年間継続するものとする。」

ポイント:

企業機密や顧客情報の漏洩リスクを防ぎ、安心して業務を委託できます。

契約条件の交渉方法と優先順位付け

ホームページ制作の契約では、すべての条件で理想的な内容を獲得するのは難しい場合があります。以下は、優先順位の付け方と効果的な交渉のポイントです。

契約条件の優先順位(重要度順)

1. 最優先条件

- 著作権・使用権の帰属(将来の自由度を確保するため)

- 費用総額と支払い条件(予算管理の基本)

- 納品物の具体的な範囲と仕様(期待値のずれを防ぐ)

2. 高優先条件

- 納期とスケジュール(ビジネス計画への影響)

- 修正回数と対応範囲(追加費用発生リスクの回避)

- サーバー・ドメインの管理権限(資産の確保)

3. 中優先条件

- 保守・運用サポートの内容(長期運用の安定性)

- セキュリティ対応の責任範囲(リスク管理)

- キャンセル・解約条件(リスクヘッジ)

4. 要確認条件

- 秘密保持条項(情報漏洩防止)

- 損害賠償の上限(トラブル時の影響度)

- 瑕疵担保責任の期間(品質保証)

効果的な交渉のポイント

1. 具体的な成功事例を用意する

「他社様では〇〇の条件で契約されていますが、同様の条件は可能でしょうか?」と具体例を示すことで、交渉が有利になります。

2. 複数の条件をセットで交渉する

「納期を1週間延ばしていただければ、着手金の割合を40%に増やすことも検討できます」など、Win-Winの提案をしましょう。

3. 優先順位を明確にして譲歩する条件を決めておく

すべての条件で譲らない姿勢では、交渉が硬直します。重要度の低い条件では柔軟な姿勢を示しましょう。

4. 交渉内容は必ず文書化する

口頭での合意はトラブルの元です。メールや議事録など、後から確認できる形で残しましょう。

5. 専門家の助言を得る

重要な契約では、法務担当者や弁護士のチェックを受けることで、見落としを防げます。

支払い条件と注意点:安全な代金支払いのために

ホームページ制作の費用支払いには、いくつかの方法があります。それぞれのメリット・デメリットを理解し、最適な方法を選びましょう。

支払い方法の比較

| 支払い方法 | メリット | デメリット | リスク対策 |

|---|---|---|---|

| 全額前払い | 割引が適用されることがある | 納品物に問題があっても交渉力が弱い | 実績のある会社のみ検討する |

| 全額後払い | 成果物を確認してから支払うため安心 | 制作会社が応じないケースが多い | 小規模案件や信頼関係が構築できている場合のみ検討する |

| 着手金+完了金(2分割) | シンプルで一般的 | 中間段階で問題が発生した場合の対応が難しい | 中間成果物の確認ステップを設ける |

| 3分割払い(着手・中間・完了) | 段階的に品質確認ができる | 支払い手続きの回数が増える | 最もバランスが良く推奨 |

| 月額払い(分割払い) | 初期の資金負担が少ない | 総額が割高になる場合がある | 総額上限を契約書に明記する |

支払いに関する注意点

1. 着手金は総額の50%以下に抑える

着手金が高すぎると、問題発生時に交渉力が弱まります。一般的には30%程度が適切です。

2. 成果物確認のタイミングと紐づける

「デザイン確定後に中間金」「テストアップ確認後に残金」など、成果と支払いを紐づけましょう。

3. 支払い条件は必ず書面化する

「請求書発行から○営業日以内に支払い」など、具体的な条件を明記しましょう。

4. 追加費用の発生条件を明確にする

どのような場合に追加費用が発生するのか、具体的な事例と金額の目安を確認しておきましょう。

5. 返金条件を確認する

中止・解約時の返金条件(返金額の計算方法など)を事前に確認しましょう。

業界標準の支払い相場

中小企業向けの一般的なコーポレートサイト制作(5〜10ページ程度)の場合:

- 着手金:総額の20〜30%

- 中間金:総額の30〜40%(デザイン確定時)

- 完了金:総額の30〜40%(納品・検収時)

大規模サイトや特殊機能を含む場合は、より細かい分割払い(4〜5回)が一般的です。

契約前の法的チェックと相談先:専門家の目を活用する

重要な契約では、専門家のチェックを受けることで多くのトラブルを未然に防げます。契約前に以下の相談先を活用しましょう。

契約前に相談できる専門家

1. 弁護士(IT契約・知的財産に強い弁護士が理想的)

- 相談内容: 契約書全体のリーガルチェック、著作権条項の確認

- 費用目安: 初回相談30分 5,000円〜、契約書レビュー 3〜10万円程度

- メリット: 法的に最も確実なアドバイスが得られる

2. 行政書士

- 相談内容: 契約書の作成支援、条項の確認

- 費用目安: 相談料 3,000円〜、契約書作成 1〜5万円程度

- メリット: 弁護士よりも費用が抑えられることが多い

3. IT業界団体の相談窓口

- 相談内容: 業界標準の確認、適正価格や条件の相談

- 費用目安: 無料〜会員制(年会費が必要な場合あり)

- メリット: IT業界特有の慣習や相場を踏まえたアドバイスが得られる

4. 商工会議所・中小企業支援センター

- 相談内容: 契約全般の相談、トラブル防止策

- 費用目安: 無料〜数千円

- メリット: 地域の事情に詳しい専門家からアドバイスが得られる

契約書チェック依頼時のポイント

1. 依頼前の準備

- 見積書・提案書・仕様書など関連書類をすべて用意する

- 特に確認してほしいポイントをリストアップしておく

- 同業他社の契約書があれば比較用に準備する

2. 効率的な相談のために

- 限られた時間で効果的なアドバイスを得るため、事前に質問事項を整理する

- 「この条項は問題ないか」など具体的な質問を準備する

- 業界特有の事情や自社の状況を簡潔に説明できるようにしておく

3. アドバイスを契約書に反映する手順

- 専門家からのアドバイスをメモまたは文書で残す

- 変更が必要な箇所を制作会社に伝え、修正案を提示する

- 修正後の契約書を再度確認する(できれば専門家に)

契約判断のための制作会社評価ポイント

制作会社との契約を結ぶ前に、会社の信頼性を評価することは非常に重要です。以下のポイントで評価し、契約の判断材料としてください。

契約前に確認すべき5つの評価項目

1. 契約関連書類の充実度

- 見積書・提案書・契約書のいずれも詳細に作成されているか

- 曖昧な表現(「一式」など)を避け、具体的な内容が記載されているか

- トラブル発生時の対応や保証内容が明記されているか

2. 質問への対応の丁寧さ

- 契約内容に関する質問に対し、具体的かつ迅速に回答しているか

- 専門用語をかみ砕いて説明してくれるか

- こちらの要望や懸念に真摯に向き合っているか

3. 過去の契約トラブル実績

- 可能であれば過去の顧客に契約時の対応について聞いてみる

- 業界団体やレビューサイトでの評判を確認する

- トラブル発生時の対応事例を聞いてみる

4. 契約条件の柔軟性

- 標準契約にこだわらず、依頼者の要望に応じて条件交渉に応じるか

- 代替案を提示するなど、解決志向の姿勢があるか

- 「それはできません」という回答が多くないか

5. 実績と継続取引の割合

- 長期継続している顧客の割合が高いか

- 類似業種・業態のサイト制作実績があるか

- 過去の制作物が現在も適切に運用されているか

契約前に制作会社へ質問すべき10の項目

契約判断のために、以下の質問を制作会社に聞いてみましょう。一つでも不安を解消しておくことで、安心して契約を進めることができます。

- 「追加費用が発生する具体的なケースを教えてください」

- 「納期遅延が発生した場合の対応策はありますか?」

- 「著作権の帰属を依頼者側にすることは可能ですか?」

- 「保守契約を他社と締結することは可能ですか?」

- 「契約書のひな形を事前に確認することはできますか?」

- 「類似業種での制作実績と、その契約形態を教えてください」

- 「プロジェクト担当者が変更になった場合の対応は?」

- 「中間成果物の確認はどのタイミングで行えますか?」

- 「仕様変更が生じた場合の対応フローを教えてください」

- 「制作中に生じた課題とその解決アプローチについて参考事例を教えていただけますか?」

これらの質問への回答が具体的で誠実な会社は、契約後も安心して任せられる可能性が高いでしょう。

参考:ホームページ制作会社の選び方:失敗しないための5つのポイント

まとめ:契約成功のための最終チェックリスト

ホームページ制作の契約を成功させるための最終チェックリストです。契約書にサインする前に、以下のすべての項目を確認してください。

契約直前の最終確認リスト

基本事項の確認

- 契約当事者(会社名・住所・代表者)が正確に記載されているか

- 契約日と契約期間が明記されているか

- 契約書のすべてのページに通し番号があるか

契約内容の最終確認

- 納品物・制作範囲に抜け漏れがないか

- 費用の総額と内訳が明確に記載されているか

- 支払条件(金額・時期・方法)が明記されているか

- 納期とスケジュールが具体的な日付で記載されているか

権利関係の確認

- 著作権・使用権の帰属が明確か

- サーバー・ドメインの管理権限が明記されているか

- 秘密保持条項の内容は適切か

リスク対応の確認

- 修正回数・対応範囲が明確か

- 契約解除・キャンセル時の条件が明記されているか

- トラブル発生時の対応手順が明記されているか

契約書の保管と共有

- 契約書は2部作成し、双方が保管するか

- 契約内容を社内の関係者と共有しているか

- 契約内容に関する質問事項はすべて解消されているか

最後に:成功する契約のために

ホームページ制作の契約は、単なる書類上の手続きではなく、プロジェクト成功の基盤となるものです。契約内容の確認を怠ると、後々大きなトラブルに発展するリスクがあります。

特に初めてホームページを制作する場合は、専門用語や業界慣習に不慣れなため、不明点を放置せず、積極的に質問することが重要です。また、安さだけで判断せず、契約内容の透明性や対応の丁寧さも重視しましょう。

この記事で紹介したチェックリストと注意点を参考に、ご自身のビジネスにとって最適な契約を結び、満足度の高いホームページ制作を実現してください。

- 監修者

- 田邉 文章 Fumiaki Tanabe