2025.06.25

LLMO完全解説|AI時代に備えるWordPress最適化ガイド

- 東京のホームページ制作会社|ブラボーウェブ

- ホームページ制作 コラム

- LLMO完全解説|AI時代に備えるWordPress最適化ガイド

INDEX

LLMOとは?―AI検索時代の新しい最適化

LLMOとは「Large Language Model Optimization(大規模言語モデル最適化)」の略称です。

ChatGPTやGeminiなどのAIが、従来の検索エンジンに代わって情報を提供するようになった今、新しい形のWeb最適化が求められています。

その対策が「LLMO」です。

従来のSEOは、GoogleやBingなどの検索エンジンで上位表示されることを目的としていましたが、LLMOはAIがWebの情報をどう理解し、どう要約・引用するかに焦点を当てた最適化手法です。

たとえば、AIに「WordPressでAI検索に強くする方法は?」と聞いたとき、AIがあなたのサイトから正確に情報を取り出して回答してくれる状態が、LLMO対策が成功している状態です。

つまり、LLMOは「AIに最適化した情報設計」とも言い換えることができます。

なぜLLMOが必要なのか?―背景と重要性を読み解く

LLMOが注目されている背景には、ユーザーの検索行動の急速な変化があります。

従来のSEOは「Googleなどの検索エンジンで上位表示され、クリックされる」ことが目的でしたが、今や情報の入り口はAIに移りつつあります。

LLMOの導入効果とメリット

実際にLLMO対策を導入すると、AIからの認知や評価が目に見えて変わってきます。ここでは、主な導入効果とそのメリットを紹介します。

AIに引用される可能性が高まる

llms.txtや構造化マークアップを整備することで、ChatGPTやGeminiなどのAIがサイトの情報を正しく読み取り、回答に反映してくれる確率が高くなります。

特にFAQ形式やHow-to系の記事では、AIの要約文にURLや要点が表示されるケースが増えています。

検索に依存しない流入経路が生まれる

従来のSEOでは、Googleなどでの検索順位に大きく影響されていましたが、LLMOではAIの対話型検索や自動要約を通じて、新たな読者に情報を届けることが可能になります。

AIチャットに引用されること自体が「認知獲得」「ブランド構築」の手段となります。

コンテンツの構造改善によりUX(ユーザー体験)も向上

AIだけでなく、人間の読者にとっても「構造が明確で読みやすいサイト」になるという副次的な効果があります。

見出し直下に要点を書く、情報の順序を整理するなどのLLMO対策は、結果としてユーザビリティや滞在時間の向上にもつながります。

権威性・信頼性が評価されやすくなる

E‑E‑A‑Tを意識した情報設計を行うことで、AIが“このサイトは信頼できる”と判断しやすくなり、引用対象としての優先順位が上がると考えられています。

実際、専門家プロフィールを明記した記事の方が、AIの応答に登場する確率が高いという事例もあります。

AIに「選ばれる」情報になるには?

AIは単に情報を拾ってくるのではなく、以下のような特性を持ったページを優先的に学習・引用すると考えられています。

- 明確な構造(見出し・要約・箇条書きなど)

- 曖昧でない記述(主観や比喩よりも具体性)

- 専門的だが理解しやすい言葉

- 信頼できる出典や裏付け情報

つまり、「人間に伝わりやすい」だけでなく「AIにも伝わりやすい」情報設計が求められているのです。

SEOだけでは届かない世界がある

これまでSEOで成果を上げていたサイトでも、AIには拾われにくいケースがあります。

その理由は、「検索キーワードに最適化されていても、AIが意味を読み取りにくい構成になっている」ためです。

たとえば、複雑な比喩や回りくどい言い回しは、人間には味がある文章でも、AIにとっては理解しづらいことがあります。

そのため、SEOとLLMOは役割が違うが、共に必要な施策として取り組む必要があります。

SEOとLLMOはどう違う?

SEOとLLMOは、目的や対象が似ているようで異なります。

違いを理解し、それぞれの強みを活かして使い分けることが、これからのWeb戦略において非常に重要です。

SEOとLLMOの違いを整理する

| 項目 | SEO | LLMO |

|---|---|---|

| 主な対象 | Google、Yahooなどの検索エンジン | ChatGPT、Geminiなどの生成AI |

| 目的 | 検索上位表示 → クリック → 流入 | AIに正しく理解・要約 → 回答として引用される |

| 重視する要素 | 検索キーワード、被リンク、E-E-A-T、CTRなど | 明確な構造、簡潔な表現、AI向けタグ・構成 |

| 成果の形 | サイト訪問(アクセス数) | AI上での引用・紹介(認知度・信頼性の向上) |

SEOは人が検索してクリックするまでが目的ですが、LLMOは「クリックされなくてもAIに正しく要約・紹介されること」がゴールです。

両者の共通点と違い

共通しているのは、「ユーザーに価値ある情報を提供する」という根本的な目的です。

ただし、伝え方が違います。

- SEOは“人に読んでもらう”前提で文章を構成

- LLMOは“AIが読む”ことを前提に論理的な構造を重視

たとえばSEOでは、「タイトルにキーワードを自然に含める」「検索意図に沿った内容を用意する」ことが重視されますが、LLMOではそれに加えて「AIが文脈を誤解しないように明確に書く」ことが求められます。

LLMOに弱いコンテンツの例

以下は、従来SEOでは評価されてもLLMOでは適切に処理されにくい例です。

- 【NG】「この記事を読めば、あなたの未来が変わります!」

→ 感情的すぎて内容が曖昧、AIが要約しづらい - 【NG】見出しがユニークすぎて意味が不明(例:「勝者の法則を紐解く!」)

→ 意味が具体的でないため、AIは適切に分類できない

LLMOに強いコンテンツの例

一方で、LLMOで評価されやすい文章には以下のような特徴があります。

- 【OK】「WordPressにおけるAI最適化の具体策は、llms.txtの設置と構造化マークアップの実装です」

→ 結論が明確で、構造も整理されておりAIが解釈しやすい - 【OK】「第2章:なぜLLMOが必要か?—AI検索の現状と課題」

→ 意図がはっきりしており、セクションの意味も明快

このように、「誰に読ませたいか?」という視点の違いがSEOとLLMOの分かれ目になります。

SEOとLLMOは対立ではなく共存できる

重要なのは、「SEOを捨ててLLMOに切り替える」のではなく、両者を共存させる設計です。

たとえば、以下のような構成が理想的です。

- SEO向けに、キーワードをタイトルや見出しに自然に含める

- LLMO向けに、見出し直下に要点の要約を記述する

- SEO向けに、内部リンクや関連記事を配置する

- LLMO向けに、構造化データやllms.txtで情報構造を伝える

このように「AIにも人にも伝わるページ構成」を意識すれば、双方のメリットを活かしたWebページが完成します。

プラグインで簡単導入!効率的なLLMO導入方法

LLMO対策を始めたいけれど、「技術的な作業は不安」「コード編集はしたくない」という方には、プラグインで簡単に導入が可能です。

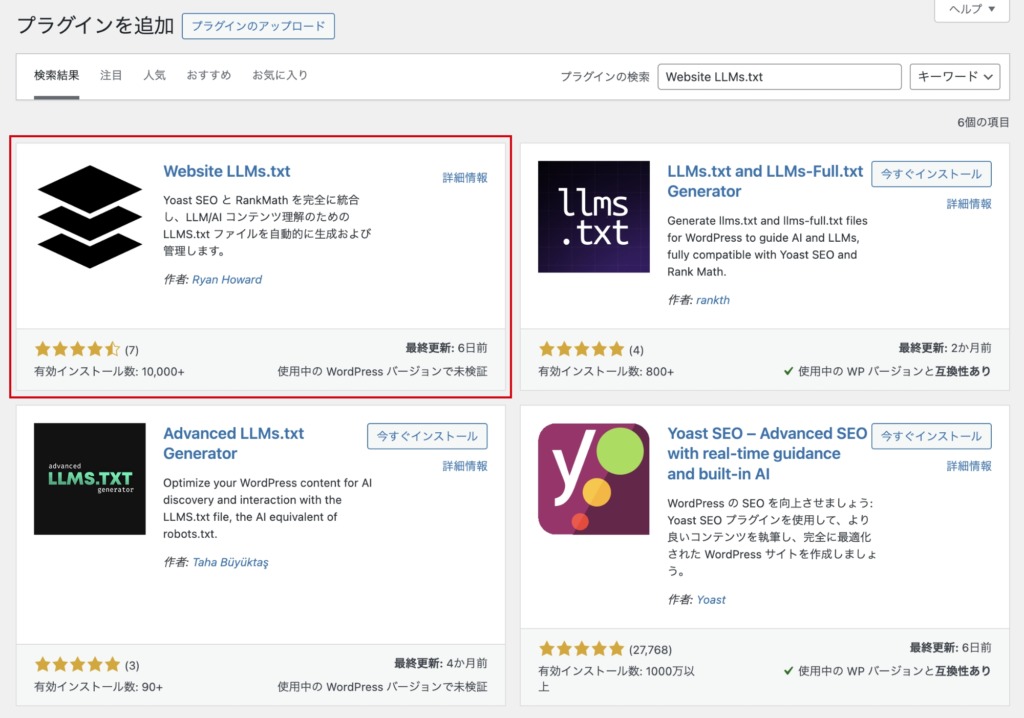

プラグイン「Website LLMs.txt」の導入方法

「Website LLMs.txt」は、AIクローラー向けのllms.txtを自動生成し、WordPressの投稿タイプごとに出力対象を設定できる便利なプラグインです。

管理画面から操作でき、抜粋や公開日、タグ、カテゴリなどの情報も含めて柔軟にカスタマイズできます。AIに向けて必要な情報だけをわかりやすく提供できるのが大きな特長です。

コードの記述は不要で、日本語対応のわかりやすいUI設計になっており、初心者でも迷わず使える点も大きなメリットです。

ステップ1:プラグインのインストール

- WordPressの管理画面にログイン

- 左メニューから「プラグイン」→「新規追加」を選択

- 検索窓に「Website LLMs.txt」と入力

- プラグインが表示されたら「今すぐインストール」→「有効化」をクリック

ステップ2:基本設定を行う

「設定」→「Website LLMs.txt」に進むと、以下のような設定画面が表示されます。

▼ 投稿タイプの選択と並び順

「固定ページ」「投稿」「カスタム投稿」など、llms.txtに含めたい投稿タイプをチェックで選びます。

ドラッグ&ドロップで順番を変更でき、llms.txt内での出力順にも反映されます。

チェックが入っていない投稿タイプはAIへの提示対象から除外されます。

▼ コンテンツ設定(基本的にデフォルトのままでOK)

- タイプごとの最大投稿数

→ 各投稿タイプから最大何件まで出力するかを指定します(例:100) - Maximum words

→ 抜粋や本文として出力される最大語数を指定します(例:250語まで) - チェックボックスで選べる情報

→ メタ情報(公開日・投稿者など)を含める

→ 投稿の抜粋を含める(AIが概要を把握しやすくなる)

→ タクソノミー(カテゴリー・タグなど)を含める(分類が明確になる)

▼ 更新頻度の設定

「毎週」「毎月」などの選択肢から、AIに対してどのくらいの頻度でサイトが更新するか設定します。

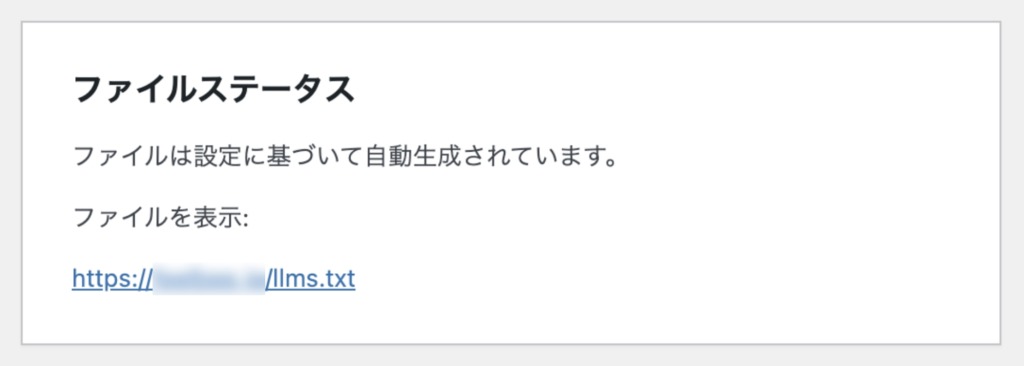

ステップ3:設定を保存して反映を確認

「変更を保存」ボタンを押すと、設定内容がllms.txtファイルに自動的に反映されます。

ファイルステータスにllms.txtファイルが表示されていれば、設定完了です。

表示されていない場合は、キャッシュ管理の「キャッシュクリア」ボタンを押します。

またファイルステータスにllms.txtファイルが表示されているか、確認してください。

導入後のポイント

- 設定後も内容は定期的に見直す

→ 新しいAIクローラーが登場した場合は、許可・拒否の対応を追加 - 「サイトの意図」や「引用ポリシー」なども明示する

→ AIが誤解しないよう、意図的な記述が効果的です(例:「当サイトの情報は事実に基づいています」など) - 他のSEO系プラグイン(All in One SEOやYoast SEO)との干渉は基本的に起きないが、キャッシュ系プラグイン使用時は反映確認を忘れずに

プラグインなしでできる!WordPressの技術的LLMO対策

プラグインを使わずにLLMO対策を行いたい場合でも、いくつかの作業を手順通りに行えば、十分にAIに対応したWebサイトを構築できます。

この章では、実際の作業ステップを順番に解説します。

ステップ1:llms.txtファイルを手動で作成する

llms.txtとは、AIクローラーに対して「このサイトの情報は学習に使っていいか」「どのページを見てほしいか」などを伝えるファイルです。

【作成手順】

1.テキストエディタ(メモ帳など)を開く

2.以下のように記述する

User-Agent: *

Allow: /

# サイト情報

Site-Name: あなたのサイト名

Site-Description: WordPressを使ったAI対応型情報メディア

Language: ja

Created-By: WordPress + Manual Setup

3.ファイル名を「llms.txt」として保存(文字コードはUTF-8が推奨)

ステップ2:llms.txtをサーバーのルートディレクトリにアップロード

【アップロード手順】

- FTPソフト(FileZillaなど)や、サーバーパネルの「ファイルマネージャー」にログイン

- サイトのルートディレクトリ(例:public_html や htdocs)にアクセス

- 作成した「llms.txt」をルート直下にアップロード

正しくアップロードできていれば、以下のURLでアクセスできます。

https://あなたのドメイン/llms.txt

ステップ3:構造化データ(schema.org)を手動で記述する

AIにページ内容を正確に理解させるために、構造化データを埋め込みます。

ここでは「記事ページ」によく使われる構文を紹介します。

【例:JSON-LD形式】

HTMLの<head>内に以下のコードを追加

<script type="application/ld+json">

{

"@context": "https://schema.org",

"@type": "Article",

"headline": "LLMOとは?AI時代の新しい最適化手法",

"description": "LLMOはChatGPTなどのAIに情報を正しく伝えるためのWeb最適化方法です。",

"author": {

"@type": "Person",

"name": "山田 太郎"

},

"datePublished": "2025-06-24",

"publisher": {

"@type": "Organization",

"name": "LLMOメディア",

"logo": {

"@type": "ImageObject",

"url": "https://example.com/logo.png"

}

}

}

</script>

ステップ4:ページ構成をAIに伝わりやすく調整する

- 見出しは階層構造を正確に(H2→H3→H4と順番を守る)

- H2直下に結論や要点を簡潔に書く(AIが最も拾いやすい位置)

【良い例】

<h2>LLMOとは何か?</h2>

<p>LLMOはAIに正しく理解・要約されるためのWeb最適化です。</p>

【悪い例】

<h2>LLMOの謎に迫る!</h2>

<p>この記事では、その謎をじっくりと解き明かしていきます……</p>

→ AIは主旨を誤解する可能性が高い

ステップ5:robots.txtでAIクローラーの制御(必要に応じて)

通常のSEOでも使うrobots.txtで、AIクローラーのアクセス範囲を制御することができます。

【例:OpenAIとAnthropicを許可】

User-Agent: ChatGPT-User

Allow: /

User-Agent: ClaudeBot

Allow: /

このように指定することで、AIのアクセスを意図的にコントロールできます。

(拒否したい場合は「Disallow: /」を指定)

ステップ6:動作確認と定期的な見直し

- https://あなたのドメイン/llms.txtにアクセスできるかチェック

- HTMLソースに構造化データが正しく出力されているか確認

- ChatGPTなどで自サイトのURLを使って質問し、AIの応答内容をチェック

このように、プラグインを使わなくても手順に沿って作業すれば十分にLLMO対策は可能です。

ただし、定期的にAIモデルやクローラーの仕様が変わるため、月1回程度は設定を見直すことをおすすめします。

運用と更新で差がつく|LLMO対応サイトのメンテナンス

LLMO対策は一度設定すれば終わり、というものではありません。

AIの進化は非常に速く、定期的な情報更新と構造の見直しを怠ると、AIにとって「古くて信頼できない情報源」と判断されてしまいます。

この章では、運用・更新戦略と信頼性強化の具体策を紹介します。

運用の基本ポイント:AIに好まれるサイト維持のために

LLMO対応のWebサイトを維持・強化するには、以下のような視点が重要です。

見出し構造と要点の維持

- H2・H3の見出し構造が論理的かどうかを定期的に見直す

- 各セクションの冒頭に要点を短く書くことでAIが理解しやすくなる

構造化データの定期チェック

- JSON-LD形式で埋め込んだFAQやArticleの構文に誤りがないか、Googleの構造化データテストで確認

- Googleやschema.orgの仕様変更にも対応できるよう、2〜3ヶ月に一度チェック

llms.txtとrobots.txtの管理

- クローラー(User-Agent)への許可・拒否の範囲を定期的に見直す

- 新しいAIモデルが出た場合は、必要に応じて追記する

更新頻度と見直し手順:無理なく続けるための設計

AIに信頼されるには、「更新されているサイトである」ことを示すことも重要なシグナルになります。

更新の基本ルール(目安)

| 項目 | 頻度(目安) | 内容 |

|---|---|---|

| llms.txtの見直し | 月1回 | クローラーの追加・ルール修正など |

| 構造化データのチェック | 2〜3ヶ月に1回 | schema.orgの仕様確認・構文ミス修正 |

| 記事内容の更新 | 季節・制度改定ごと | 数値・リンク・説明の更新や削除 |

| AI応答の確認 | 月1回 | ChatGPTなどで要約内容を確認・改善 |

ChatGPTなどでの「逆SEOチェック」

- ChatGPTにURLを入力して「このページの要点を教えて」と聞いてみる

- 意図と異なる要約が出る場合は、見出し構成・文章・構造化データの改善が必要

AIにも信頼されるE‑E‑A‑T強化策

AIは、情報の内容だけでなく、「誰が、どの立場で書いたか」も重要な評価基準としています。

そのため、E‑E‑A‑T(経験・専門性・権威性・信頼性)を高めることは、AIに選ばれるWebサイトを作るうえで不可欠です。

実践すべきポイント

- 更新履歴と最終更新日の表示

→ 情報が古くないことを明示し、信頼性を補強 - 一次情報や出典の明記

→ 公的機関・統計・書籍・企業ページなど、裏付けを記載する - 著者情報の整備(Person構造化データの活用)

→ 名前・所属・肩書・専門分野・SNSリンクなどを記載 - FAQや体験談の活用

→ 「実際にこうだった」という経験は、AIが評価する「Experience」に該当 - 構造化マークアップによる信頼補強

→ sameAsプロパティを使い、著者や企業の信頼元(SNS・企業サイト・団体ページ)をAIに提示する

このように、LLMO対策は「AIに見せる設定」だけでなく、「AIに信頼される情報設計」と「継続的な更新」があって初めて効果を発揮します。

定期的な見直しとE‑E‑A‑T強化をセットで行うことで、長期的にAIにもユーザーにも支持されるサイト運営が実現できます。

LLMOのよくある質問

LLMO対策を進めるにあたって、よくある質問を、Q&A形式で整理しました。

Q1. 難しいコードが必要ですか?

いいえ、必須ではありません。

プラグインを使えば、llms.txtの生成や構造化対応はボタン操作だけで完結します。

ただし、より細かく最適化したい場合や柔軟に対応したい場合は、最低限のHTML・JSONの知識があると便利です。

Q2. llms.txtを置くだけでAIに掲載されますか?

それだけでは不十分です。

llms.txtは「このサイトを読んでよいですよ」とAIに伝える“許可書”のようなものです。

AIが実際に情報を引用・要約してくれるかどうかは、構造・文章の明確さ・信頼性に大きく左右されます。

Q3. SEOとLLMOはどちらを優先すべきですか?

両方が必要です。

SEOは現在の検索流入を支える土台であり、LLMOはAI経由の流入・認知を高める新たな入り口です。

どちらか一方に偏るのではなく、検索とAIの両軸で情報を届ける設計が理想です。

Q4. ChatGPTに表示されないのはなぜ?

いくつかの原因が考えられます:

- 情報が古い・更新されていない

- 見出しや構造があいまいでAIが意図をつかめていない

- 信頼性の判断材料(著者・出典など)が不足している

まずは「ページ構成」「文章の簡潔さ」「構造化データ」の3点を見直してみてください。

Q5. サイトの規模が小さくても効果はありますか?

十分にあります。

AIは“規模”よりも“内容の明確さと構造”を重視します。

特にニッチなテーマや、独自性の高い情報、体験談などはAIに引用されやすく、大手メディアより先に露出されることもあります。

LLMOはむしろ、個人サイトや中小規模のブログがチャンスを得られる新しい戦略です。

LLMOのまとめと今後の展望

AI時代のWeb運営において、LLMOは、もはや“あれば良い”ではなく、“なければ損をする”施策になりつつあります。

ここでは、本コラムの要点を再確認しながら、今後の動向と、今すぐ始めるべきことをまとめます。

要点まとめ:LLMOで押さえるべき3つの軸

- AIに理解される構造の整備

→ llms.txtの設置、構造化マークアップ、見出し+要約の明確化 - AIに選ばれるコンテンツ設計

→ 結論ファースト、1文1情報、曖昧さを排除した文章 - AIに信頼される情報源になる

→ E‑E‑A‑T(経験・専門性・権威性・信頼性)を高め、更新と出典を明示する

これら3つを継続的に実行することで、AIにも検索エンジンにも強いWebサイトが構築できます。

今後の展望:AIが情報の主語になる時代

- Google検索でもAIによる要約(AI Overviews)の導入が進行中

- ChatGPT、Gemini、Claude など、検索代替としてAIを使うユーザーが急増

- Webサイトは「読ませる」だけでなく「要約され、引用される」ことが目的に変化

将来的には、検索順位よりも「AIの回答欄に載るかどうか」が成果指標になる可能性もあります。

この変化に対応するには、人に読ませる文章と、AIに読ませる構造の両立が欠かせません。

今すぐ始めたい実践リスト

以下の項目は、専門的な知識がなくても今すぐ着手できるLLMO対策です。

- llms.txtを設置(プラグインでも手動でも可)

- 記事ごとに「見出し直下に要点」を入れる

- JSON-LD形式でFAQ構造化を追加する

- ChatGPTに自ページの要約を依頼して、内容をチェック

- 著者情報・更新日・出典を明示してE‑E‑A‑Tを強化

これらを一つずつ積み重ねていくことで、AIに「選ばれる」情報源としての信頼性が高まります。

終わりに

LLMOは一時的な流行ではなく、AI時代におけるWebの基本設計です。

WordPressにllms.txtを設置し、ページ構成と文章スタイルを見直すだけでも、AIからの認識率は大きく変わります。

未来の読者は、人間だけではありません。AIにも読みやすく、伝わりやすい情報設計こそが、今後のスタンダードです。

- 監修者

- 田邉 文章 Fumiaki Tanabe