2025.05.06

2025.05.16

【中小企業向け】ホームページ制作の基本ステップ

- 東京のホームページ制作会社|ブラボーウェブ

- ホームページ制作 コラム

- 【中小企業向け】ホームページ制作の基本ステップ

INDEX

はじめに:そもそも中小企業にホームページが必要なのか?

いまやホームページは「会社の名刺」

今の時代、会社の名前を聞いた人は、まずインターネットで検索します。そこでホームページが表示されないと、「本当に存在している会社なのか」と不安を持たれることもあります。つまり、ホームページは会社の信用を支える「デジタル名刺」なのです。住所や電話番号だけでなく、事業内容や代表者の想いを伝えることができ、名刺以上の役割を果たします。

新しいお客様を呼び込む「24時間の営業担当」

ホームページは、24時間365日働く営業マンのような存在です。会社が休みの日や夜間でも、お客様はサービスを調べたり、問い合わせをしたりできます。特にインターネットで比較される今の時代、ホームページがあるかないかで集客力に大きな差が出てきます。営業時間外でも新規のお客様を逃さないためには、心強いツールです。

採用応募者が安心する「会社の窓」

人手不足に悩む中小企業にとって、採用は大きな課題です。今の求職者は、求人情報だけでなく、企業のホームページを見て社風やビジョンを確認します。ホームページに「働く人の声」や「職場の写真」があれば、会社の雰囲気が伝わり、安心して応募につながります。「ここで働いてみたい」という信頼感を与え、他社と差をつける採用ツールとして活用できます。

ついにホームページ開設率が9割を超えた!?

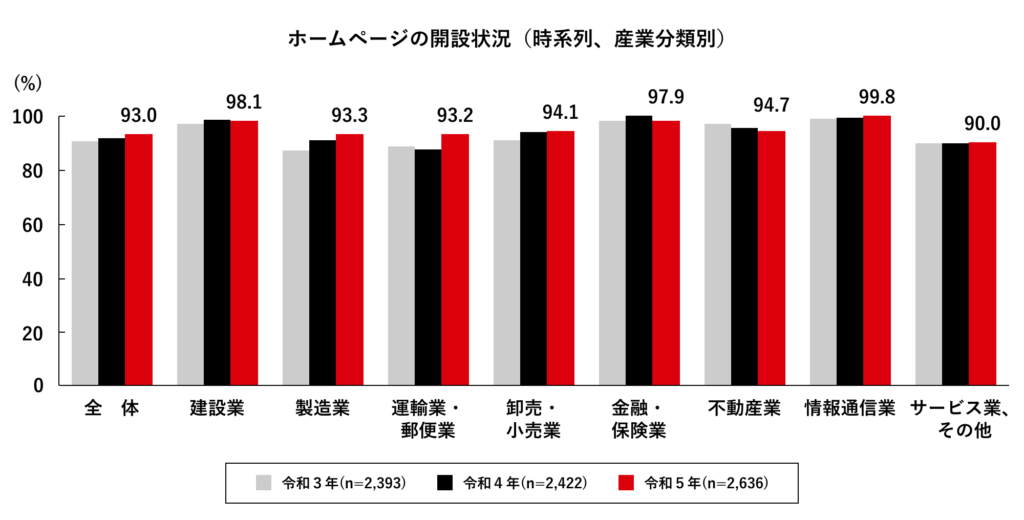

以下の図表は、総務省の「通信利用動向調査」に基づく、業種別のホームページ開設率の推移を示したものです。令和3年(2021年)から令和5年(2023年)までの3年間のデータが掲載されています。

業種によってばらつきはあるものの、令和3年時点では全体で約90%以上の企業がホームページを開設しており、高い普及率が確認できます。

ただし、この調査は「常用雇用者が100人以上の企業」を対象としているため、日本全体の企業、特に中小・零細企業も含めた場合の開設率とは異なる点に注意が必要です。

それでも、どの業種においても、年々ホームページの開設率は着実に増加傾向にあり、企業活動におけるホームページの必要性が年を追うごとに高まっていることが読み取れます。

ホームページ制作の公開までの流れ

ホームページ制作は、以下のステップで進みます。

- 目的・ターゲットの明確化

- 情報設計(掲載する内容を整理)

- デザイン制作

- コーディング(Web上で動く形にする)

- 公開

- 運用・更新

それぞれのステップで判断や準備が必要です。制作会社に任せきりにするのではなく、依頼する側がある程度の知識を持つことが、スムーズな進行につながります。

1. ホームページを制作する目的とターゲットを明確にする

最初に行うべきは、「なぜホームページを作るのか」「誰に見てほしいのか」を明確化させることです。これが情報設計やデザインの基準になります。

目的の例

- 自社のサービスを知ってもらいたい(集客)

- 求人応募者に会社の雰囲気を伝えたい(採用)

- 顧客からの信頼感を得たい(信用構築)

ターゲットの例

- 地元の中小企業経営者

- 製品について知りたい担当者

- 20代の若手求職者

この目的とターゲットが曖昧なまま制作を始めると、「誰にも響かないホームページ」になる可能性があります。たとえば、若者向けの採用ページに難しい専門用語が多いと読まれません。逆に経営者向けページにビジュアル重視の表現ばかりでは信頼感が薄れます。

ポイント

- 1ページごとに「何のためのページか」を考える

- すべての内容やデザインは、目的とターゲットに合わせる

2. 情報設計(掲載する内容を整理)

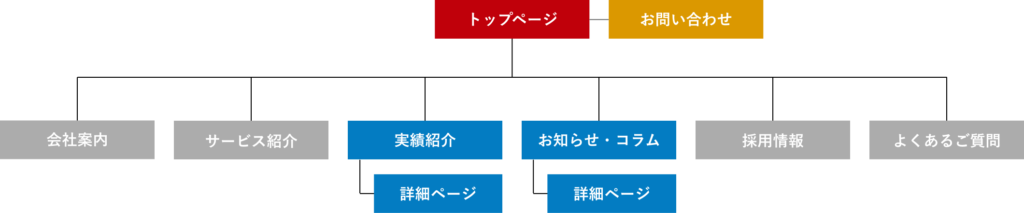

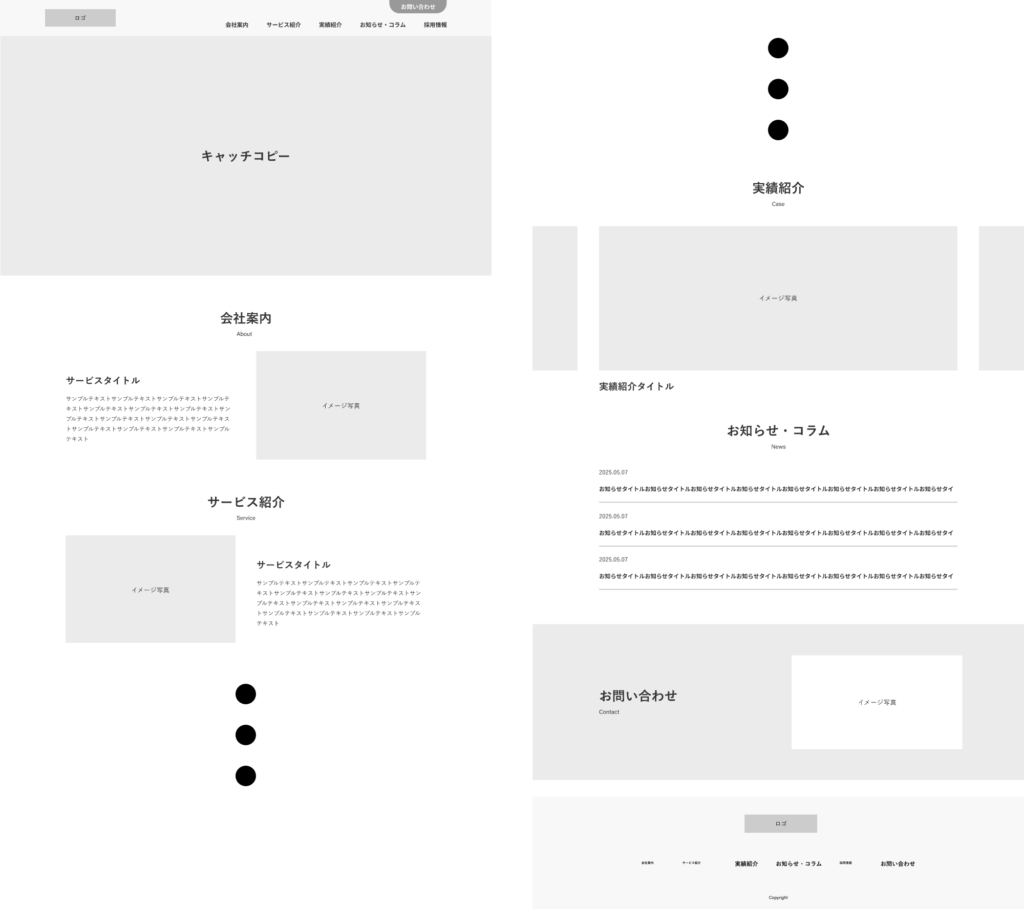

目的とターゲットが決まったら、ホームページ全体のページの内容や数を示す「サイトマップ」、画面レイアウトやコンテンツの配置を線や枠で表現した設計図「ワイヤーフレーム」を制作します。

この時、情報の優先順位を考えることが重要です。例えば、見込み客に向けたホームページなら「サービス紹介」や「料金ページ」を優先する必要があります。採用が目的なら「働く環境」や「スタッフインタビュー」が優先されるべきです。

ポイント

- 「どのページに、何を載せるか」を一覧表にする

- 既存資料(会社案内、パンフレットなど)も活用する

- 見る人が迷わない「情報の流れ」を意識する

3. デザイン制作

次は、設計した内容を「見た目」に落とし込むデザイン制作の段階です。デザインは第一印象を決める非常に大切な段階です。

たとえば、製造業のホームページなら「信頼感」や「堅実さ」を伝えるため、落ち着いた色合いや整然としたレイアウトが効果的です。逆に飲食店や美容業界なら「温かさ」や「華やかさ」が伝わるように、写真を多く使ったデザインが好まれます。

ポイント

- ターゲットに合わせたデザインを意識

- 「見た目のおしゃれさ」より「伝わりやすさ」を重視

- スマホでも見やすい「レスポンシブ対応」が必須

4. コーディング(Web上で動く形にする)

デザインが完成したら、それをWeb上で動く形にするのがコーディング(プログラミング)です。

HTML、CSS、JavaScriptといった言語を使って、デザイン通りにページを構築していきます。専門知識が必要なため、通常は制作会社やフリーランスのエンジニアが担当します。

最近では、「WordPress(ワードプレス)」のようなCMS(コンテンツ管理システム)を使ってコーディングされることが多く、更新しやすい仕組みが求められています。

ポイント

- スマホやタブレットでも崩れない設計(レスポンシブ対応)

- ページの読み込み速度が遅くならないようにする

- お問い合わせフォームや地図などの機能もここで実装

※CMS(Content Management System)とは:専門知識がなくても、自社でページの更新や記事投稿ができるシステムのことです。

5. ホームページを公開する

すべてのページが完成したら、いよいよインターネット上に公開します。ここで必要なのが以下の準備です。

- ドメイン(例:www.〇〇.co.jp)の取得

- サーバーの契約(ホームページを置く場所)

- SSL設定(セキュリティ対策)

- 表示テスト(スマホ・パソコンなど複数の環境でチェック)

公開後、検索エンジンに表示されるようにGoogleへの登録(サーチコンソール登録)も行います。

公開前に準備を始めるのではなく、制作会社と契約を交わした段階で準備を始めておきましょう。

ポイント

- 間違いやリンク切れがないかを最終確認

- 公開日には社内外に告知する(メールやSNSなど)

- 営業資料にもURLを掲載する

6. 運用・更新

公開してからが本当のスタートです。ホームページは「作って終わり」ではなく、「育てて成果を出す」ものです。

例えば以下のような運用が必要です。

- 定期的なお知らせやブログの更新

- 実績の追加やスタッフ紹介の差し替え

- 古い情報の修正(価格改定や営業時間の変更など)

- アクセス解析(どのページがよく見られているかを確認)

放置されたホームページは、検索順位も下がり、訪問者の信頼も失います。社内で更新のルールを作ることも大切です。

ポイント

- 更新しやすいCMSを使う

- アクセス解析ツール(Googleアナリティクスなど)を活用

- 担当者を決め、定期的にチェックする体制をつくる

制作スケジュールと保守について

制作スケジュールの全体像

ホームページ制作には、想像以上に時間がかかります。特に確認や素材提供が遅れると、納期が後ろ倒しになります。

目安となるスケジュール(10ページ前後のサイトの場合)

| 制作工程 | 期間の目安 | 内容 |

|---|---|---|

| 1. ヒアリング・構成 | 1〜2週間 | 目的・ターゲットの整理、全体構成の決定 |

| 2. ワイヤーフレーム作成 | 1週間 | 画面レイアウトやコンテンツの配置 |

| 3. デザイン制作 | 2〜3週間 | トップページと下層ページのデザイン案作成 |

| 4. コーディング | 2〜3週間 | 実際にWeb上で動く形に構築 |

| 5. 最終確認・修正 | 1週間 | 誤字脱字、動作チェック、リンク確認など |

| 6. 公開準備・リリース | 1週間 | ドメイン設定、サーバーアップ、公開 |

合計で3ヶ月程度が一般的ですが、内容の複雑さや社内対応状況により、半年以上かかるケースもあります。

納期を後ろ倒しにせずに、スムーズに進めるポイント

- 社内で決裁権限のある担当者を決めておく

修正や構成の決定がスムーズに行えるように、最終判断をする人を明確にします。 - 素材提供(写真・文章)を事前に整理しておく

多くの遅延原因は、必要な素材が揃っていないことです。パンフレットや社内資料も活用できます。 - 確認・修正依頼はまとめて行う

修正内容を1つずつ送ると、やりとりが増えて非効率です。できるだけ一覧化して伝えるとスムーズです。

公開後の保守とサポート

ホームページは公開して終わりではありません。定期的な保守と改善が必要です。多くの制作会社では、月額の保守プランを用意しています。

主な保守内容

- サーバーやドメインの管理

- セキュリティ更新(WordPressの場合など)

- 不具合時の対応

- 軽微な修正対応(月◯回までの対応など)

- バックアップの取得

保守費用の目安

- 月額5,000円〜20,000円程度

- 内容によって異なり、「更新回数」や「対応スピード」で価格が変動します

また、制作会社との契約内容によっては、「更新費は都度請求」という場合もあります。契約前に、保守範囲や料金体系を確認しておくことが重要です。

中小企業が押さえるべき準備ステップ

社内で決めるべきこと(担当者、目的、予算など)

制作をスムーズに進めるには、まず社内で以下のようなことを整理しておきましょう。

- 担当者の決定:窓口となる人を1人決めておくと進行がスムーズです。

- 予算の設定:相場は後述しますが、上限はいくらかを考えておきます。

- 情報の洗い出し:会社概要、サービス内容、実績、問い合わせ先など、掲載したい情報を一覧化しておきます。

特に小規模な企業では、社長自身が担当するケースも多いですが、可能であれば時間を割ける人に任せるのが理想です。

コンテンツ案の作成と競合調査のポイント

コンテンツ(掲載する内容)の大枠を考えておくと、制作会社との打ち合わせもスムーズです。

- トップページで何を見せたいか?

- 事業内容をどこまで詳しく説明するか?

- 採用ページを設けるか?

あわせて、競合他社のホームページもチェックしましょう。どんな情報が載っていて、どんな雰囲気のデザインかを確認することで、自社の方向性も見えてきます。

制作会社選びのポイントとよくある失敗例

制作会社によって特徴や得意分野が異なるため、選択に迷うことも少なくありません。特に中小企業の場合、限られた予算で最大の効果を得るためには、自社のニーズに合った制作会社を選ぶことが重要です。そこで、制作会社のタイプ別に「費用」「サポート体制」「納期」「アフターフォロー」などの観点から比較した表を用意しました。 この比較表を参考に、自社の状況や優先事項に最も適した制作会社タイプを見極めましょう。

制作会社タイプ別比較表

| 制作会社タイプ | 費用相場 | サポート体制 | 納期目安 | アフターフォロー | 特徴 |

|---|---|---|---|---|---|

| 地域密着型制作会社 | 30万〜80万円 | 対面打ち合わせ可能 担当者が固定されやすい | 2〜3ヶ月 | 定期訪問あり 電話サポート充実 更新代行あり | 地元での認知拡大を重視 訪問サポートを希望 地域性を活かしたい場合 |

| フリーランス/個人事業主 | 20万〜50万円 | 柔軟な対応 直接コミュニケーション | 1〜2ヶ月 | サポート期間限定 メール中心 有料保守プラン | コストを抑えたい シンプルなサイト希望 担当者と直接やり取りしたい場合 |

| 中規模制作エージェンシー | 50万〜150万円 | チーム制 プロジェクト管理ツール活用 | 3〜4ヶ月 | 月額保守契約 定期レポート SEOコンサルも可能 | 業界専門性を重視 集客目的が明確 長期的な運用体制を整えたい場合 |

| 大手制作会社 | 100万円〜 | 専門スタッフが分業 マニュアル化された対応 | 4〜6ヶ月 | 充実した保守契約 24時間サポート 定期的な改善提案 | 将来の拡張性を重視 特殊機能が必要 社内承認が厳格な場合 |

| テンプレート型サービス提供会社 | 10万〜30万円 | マニュアル中心 チャットサポート | 2週間〜1ヶ月 | セルフ管理が基本 マニュアル提供 有料サポートオプション | 低予算での素早い立ち上げ 社内で更新管理したい シンプル機能で十分な場合 |

| 業種特化型制作会社 | 40万〜100万円 | 業界知識が豊富 業界特有の提案 | 2〜3ヶ月 | 業界動向の提案 競合分析 業種別SEO対策 | 業界知識を重視 業種特有の機能が必要 競合との差別化を図りたい場合 |

上記の比較表はあくまで一般的な傾向です。実際には同じタイプの制作会社でも、個々の企業によって特色や強みが異なります。最終的な選定にあたっては、複数の制作会社から見積もりを取り、実績や強みを確認することをお勧めします。

また、制作会社との打ち合わせでは、以下のポイントを必ず確認しましょう。

1. 過去の同業種・同規模の制作実績

具体的な制作実績と、どのような効果があったのかを聞いてみましょう。

2. 担当者の継続性

プロジェクト途中で担当者が変わると、コミュニケーションコストが増大します。一貫した担当体制があるか確認しましょう。

3. 契約後のサポート範囲

公開後の修正対応や更新サポートがどこまで含まれるのか、追加費用が発生する条件は何かを明確にしておきましょう。

4. 制作スケジュールの具体性

「いつまでに何を準備すべきか」が明確になっているか確認し、自社のスケジュールと調整できるか検討しましょう。

よくある失敗例とその回避方法

よくある失敗①:丸投げで任せてしまう

→ 自社の方針や目的を伝えず、全部お任せにしてしまうと、思っていたホームページと大きくズレてしまいます。

回避方法:最低限の指示・要望は必ず共有し、簡単な構成案やイメージサイトの提示すると尚良いでしょう。

よくある失敗②:安さだけで選ぶ

→ 価格が安くても、デザインや機能が不十分だったり、後から追加料金が発生するケースがあります。

回避方法:価格と内容のバランスを見る。「なぜその金額なのか」を納得したうえで契約することが重要です。

よくある失敗③:完成後のフォローがない

→ ホームページは公開して終わりではなく、運用・改善が重要です。制作会社が運用に関与していないと、更新が難しくなります。

回避方法:制作後のサポート体制を確認しておく。保守契約や更新対応の有無を事前にチェックしましょう。

公開後の運用と成果の出し方

更新・管理の基本

ホームページは「作って終わり」ではなく、「使って成果を出す」ために更新・管理が必要です。

特に中小企業では以下のような基本運用が求められます。

- お知らせ・新着情報の更新

最低でも月1回以上の更新を目指す - 実績の追加

施工事例、取引企業、導入事例などを定期的に追加 - 採用情報の更新

募集状況の変更を反映 - 会社情報の見直し

移転・人事異動・価格改定などの反映

更新を怠ると…

ユーザーが「活動していない会社」と感じてしまったり、検索順位が下がる(Googleの評価が下がるため)場合があります。

アクセス解析と改善の具体例

ホームページは「見られているだけ」で満足せず、どのページが見られているか・どこで離脱されているかを把握して改善することで、初めて成果に繋がります。

無料ツール「Googleアナリティクス」や「Googleサーチコンソール」を使えば、以下のような情報が得られます。

- よく見られているページ

- 検索キーワード

- 離脱されやすいページ

- スマホとパソコン、どちらからのアクセスが多いか

改善の例

- よく見られているページに問い合わせボタンを設置する

- 離脱されているページの内容を見直す

- スマホ閲覧が多いなら、ボタンや文字を大きくする

改善は「小さな工夫の積み重ね」です。制作後のサポートプランを提供している会社に相談するのも一つの手です。

予算と費用の考え方

相場の目安と費用が変動する要因

ホームページ制作費用は内容によって大きく異なりますが、中小企業向けでよくあるケースは以下の通りです。

| 制作内容 | 費用の目安(税込) |

|---|---|

| 5〜10ページ構成 | 30万〜80万円 |

| WordPress構築 | 10万〜30万円追加 |

| 写真撮影・ライティング | 5万〜15万円 |

| 保守・運用(月額) | 5千〜2万円 |

※相場は地域や制作会社により変動します。

費用が上下する主なポイントは以下です。

- ページ数と内容のボリューム

- 独自機能(予約システム、会員制など)の有無

- デザインの複雑さ(オリジナルかテンプレートか)

- 写真・文章を依頼するか、自社で用意するか

補助金の活用の可能性(2025年最新版)

ホームページ制作には費用がかかりますが、2025年現在では「小規模事業者持続化補助金」を活用することで、最大50万円まで補助を受けられる制度があります。

この制度では、商工会・商工会議所の支援を受けながら事業計画を策定し、申請することで、ホームページ制作やその運用に必要な費用が補助対象になります。特に、「販路開拓」の一環としてホームページを活用する場合は、審査上も評価されやすい傾向があります。

補助率は2/3、補助上限額は最大50万円(※補助率14%という記載は誤解されやすいため要注意)とされており、制作費用が75万円の場合、そのうち50万円までが補助される可能性があります。

制度は年度ごとに内容が変更される可能性があるため、最新情報は商工会議所や中小企業庁の公式サイト、または補助金ポータルサイトなどで確認してください。

参考:2025年 小規模事業者持続化補助金でホームページ制作が可能に

おわりに:ホームページを「作って終わり」にしないために

ホームページは中小企業にとって、名刺代わりであり、営業担当であり、採用窓口でもあります。ただし、「とりあえず作る」では効果は出ません。

大切なのは、目的とターゲットを明確にし、日々の運用まで見据えて制作することです。

さらに、定期的な情報発信や改善を続けることで、初めて「会社を成長させるツール」として本来の力を発揮します。

限られた予算でも成果を上げるために、この記事の内容を踏まえて、自社に最適なホームページづくりを進めてみてください。

- 監修者

- 田邉 文章 Fumiaki Tanabe