2025.05.16

2025.05.19

SEOに強いホームページ制作のポイントとは?

- 東京のホームページ制作会社|ブラボーウェブ

- ホームページ制作 コラム

- SEOに強いホームページ制作のポイントとは?

INDEX

SEOに強いホームページとは?

SEOに強いホームページとは、検索エンジンで上位に表示されやすく、ターゲットユーザーに見つけてもらいやすいホームページのことです。

ただ見た目がきれいなだけでは不十分です。ユーザーが検索するキーワードに適切に対応し、使いやすく、情報がわかりやすく整理されている必要があります。

検索エンジンはページの構造、内容、表示速度、モバイル対応、被リンクの質など多くの要素をもとに評価します。これらの基準に合致したホームページこそが「SEOに強いホームページ」といえます。

ホームページ制作とSEO対策を一体化するメリット

従来、ホームページ制作とSEO対策は別々に行われることが多く、「まずサイトを作って、その後にSEO対策」という流れが一般的でした。しかし、この方法には大きな非効率が生じています。

後付けSEO対策との比較

| 制作後のSEO対策 | 制作時からのSEO対策 |

|---|---|

| サイト構造の変更が困難 | 最初から最適な構造で設計可能 |

| デザイン優先で検索性能を犠牲にしがち | 両立した設計が可能 |

| 追加コストが発生しやすい | 初期コストに含めることで総コスト削減 |

| 効果が出るまでに時間がかかる | 公開直後から効果を発揮しやすい |

一体化による具体的なメリット

- コスト効率の向上

後からの修正よりも、最初から適切に設計する方が工数が少なく済みます。例えば、URLや内部リンク構造の変更は、後から行うと工数が2〜3倍になることもあります。 - 成果の早期化

公開直後からSEOを意識したサイトは、インデックスされやすく、上位表示までの期間が短縮されます。通常3〜6ヶ月かかるところ、1〜3ヶ月程度で効果が現れるケースもあります。 - 一貫したブランドイメージの構築

SEOとデザインが連携することで、検索からの訪問者が期待する情報とサイトデザインの一貫性が保たれ、コンバージョン率の向上につながります。

制作前に知っておきたいこと

SEOに強いホームページ制作の予算と期間

| 規模 | 予算目安 | 制作期間 | SEO効果が出る時期 |

|---|---|---|---|

| 小規模(10P程度) | 50〜150万円 | 1〜2ヶ月 | 公開後2〜4ヶ月 |

| 中規模(30P程度) | 150〜300万円 | 2〜3ヶ月 | 公開後3〜6ヶ月 |

| 大規模(50P以上) | 300万円〜 | 3〜6ヶ月 | 公開後4〜8ヶ月 |

※予算にはSEO設計費用を含みます。SEO効果は業界の競合状況により異なります。

CMSの選び方

CMS(コンテンツ管理システム)とは、Webサイトの管理を簡単にする仕組みです。

- WordPress:

最も使われているCMS。SEO対策に対応したプラグインが豊富で拡張性が高い。更新頻度が高く、サポート情報も豊富。 - Wix/Jimdo:

初心者でも簡単に作れるが、カスタマイズ性やSEO機能がやや制限される。小規模サイト向け。 - MovableType:

セキュリティが高く、大規模サイトに適している。WordPress比でSEOカスタマイズ性はやや劣る。

長期的な運用とSEO対策の柔軟性を考慮すると、多くの場合WordPressが推奨されます。

SEOに強い制作会社の選び方チェックリスト

以下のポイントを確認することで、本当にSEOに強い制作会社を見極められます:

- SEO実績の具体的な数値(検索順位変動、流入数増加など)を提示できる

- キーワード設計から制作、運用までワンストップで対応可能

- 制作プロセスにSEO視点でのレビューが組み込まれている

- コンテンツ制作サポートや更新体制が整っている

- アクセス解析ツールの設置と分析レポート提供がある

- 過去の制作サイトがGoogle検索で実際に上位表示されている

制作会社への確認質問例

- 「過去1年間で最も検索流入を伸ばした事例を教えてください。どのような施策が効果的でしたか?」

- 「制作段階でのSEO対策として、具体的にどのようなことを行いますか?」

- 「コンテンツ制作はどのようなプロセスで行いますか?SEOライターはいますか?」

参考:ホームページ制作に必要な費用と期間の目安

参考:ホームページ制作会社の選び方:失敗しないための5つのポイント

制作フェーズごとのSEO対策チェックポイント

ホームページ制作の各段階で意識すべきSEO対策ポイントは以下の通りです。

企画・設計フェーズ

- ターゲットキーワードの選定

競合分析ツール(Ubersuggest、Ahrefsなど)を使い、流入見込みと競合難易度のバランスの良いキーワードを選定する - サイト構造の設計

重要なキーワードほど階層が浅くなるよう設計(トップページから3クリック以内でアクセス可能に) - URL設計

キーワードを含む簡潔なURL構造を採用(例:example.com/web-design/seo-guide/)

自社でできること:競合サイト分析、ターゲットユーザーの検索キーワード調査

制作会社に依頼すべきこと:SEOを考慮したサイトマップ作成、URL設計、キーワード配置計画

デザインフェーズ

- モバイルファーストデザイン

スマートフォン表示を優先し、レスポンシブデザインを基本とする - ユーザビリティとSEOの両立

見出し構造(h1〜h6)をデザインに反映しつつ、読みやすさも確保 - 表示速度を考慮した画像・素材選定

画像サイズの最適化、不要なアニメーションの削減

自社でできること:コンペティターのデザイン分析、ユーザー体験の要望整理

制作会社に依頼すべきこと:SEO要件を満たしたデザインカンプ作成、モバイル最適化

実装フェーズ

- HTML構造の最適化

意味のあるHTMLタグの使用(nav, article, sectionなど)、構造化データの実装 - タイトルタグ・メタディスクリプションの最適化

各ページに固有のタイトル・説明文を設定し、キーワードを自然に含める - 画像の最適化

alt属性の設定、WebP形式の採用、遅延読み込みの実装

自社でできること:メタディスクリプションの原案作成、画像のalt属性案作成

制作会社に依頼すべきこと:構造化データ実装、パフォーマンス最適化、コード品質確保

テスト・公開フェーズ

- パフォーマンスチェック

Google PageSpeed Insightsでスコア80以上を目指す - 内部リンク最適化

関連コンテンツ同士を適切にリンクし、サイト回遊性を高める - インデックス登録確認

Google Search Consoleへの登録と適切なサイトマップ送信

自社でできること:基本的な表示確認、リンク切れチェック

制作会社に依頼すべきこと:技術的SEO項目の最終チェック、解析ツール設定、サイトマップ送信

SEOに強いホームページ制作の具体的なポイント

内部対策

内部対策とは、ホームページの中身や構造を検索エンジンに評価されやすく整えることです。

- タイトルタグとメタディスクリプション:検索結果に表示される部分。キーワードを含めつつ、内容を簡潔に伝える。

例:「【2025年版】SEOに強いホームページ制作の完全ガイド | 会社名」 - 見出し(h1〜h3など)の適切な使い方:情報の階層を明確にすることで、ユーザーにも検索エンジンにもわかりやすくなる。

例:h1「SEOに強いホームページ制作のポイント」、h2「内部対策の基本」 - URL構造の最適化:英数字で簡潔に。キーワードを含めると効果的。

良い例:example.com/seo-website-design/

悪い例:example.com/page.php?id=123 - 内部リンク:関連ページ同士をつなげ、回遊性を高める。アンカーテキストにもキーワードを含める。

外部対策

外部対策とは、自サイト以外からの評価を得る施策です。

- 被リンクの獲得:他のサイトから自サイトへのリンク。信頼性が高まる。業界団体や取引先からの自然なリンクが効果的。

- SNSでの拡散:直接のSEO効果は薄いが、シェアにより被リンクが得られることも。コンテンツの質を高めることが重要。

モバイルフレンドリー対応

現在の検索流入の多くはスマートフォンからです。スマホで見やすく、操作しやすいデザインが必須です。

- フォントサイズの最適化(16px以上推奨)

- 横スクロールの排除

- モバイルでの表示速度最適化

- タップターゲットの適切なサイズ(最低44×44ピクセル)

表示速度の最適化

ページの表示が遅いとユーザーはすぐに離脱してしまいます。

- 画像の圧縮・最適化(WebP形式の採用)

- 不要なJavaScriptの削減

- ブラウザキャッシュの活用

- コンテンツ配信ネットワーク(CDN)の利用

セキュリティ(SSL対応)

SSLとは、Webサイトの通信を暗号化する仕組みです。URLが「https」で始まるサイトが該当します。GoogleはSSL対応をランキング要因に含めており、導入が必須となっています。

コンテンツ制作の重要性

SEOで最も大切なのは「コンテンツの質」です。検索エンジンは、ユーザーの悩みや疑問をどれだけ的確に解決できるかを重視しています。

そのため、構造や見た目がどれだけ整っていても、中身が薄いと上位表示は難しいのです。

なぜコンテンツが重要なのか?

検索エンジンは、ページの情報量や信頼性、更新頻度などをもとにページを評価しています。コンテンツの質が高いほど「このページは役立つ情報を提供している」と判断され、検索結果の上位に表示されやすくなります。

特に、以下のようなコンテンツはSEO効果が高いとされています。

ユーザーのニーズに応える「コラム・ニュース」

コラムやニュースは、特定のテーマについて詳しく解説できる最適な手段です。

例えば、ホームページ制作会社が「SEOに強いデザインのコツ」や「制作後にやるべきSEO対策」などを解説するブログを定期的に発信することで、

- 業界の専門性が伝わる

- 見込み客の疑問を先回りして解消できる

- 指名検索(会社名での検索)につながる

コンテンツ制作の実施方法

- キーワードリサーチで需要を確認(Googleキーワードプランナー等)

- 検索上位記事の分析(文字数、構成、切り口を研究)

- 競合より詳しく・実用的な情報提供を心がける

- 専門家の監修や独自データを盛り込み差別化

参考:ホームページ制作 コラム

事例紹介ページは「信頼」と「SEO」の両方に効果的

事例紹介は、サービスの品質や対応力を伝える重要なコンテンツです。

例えば、「建設会社のホームページ制作事例」「日用製品のブランドサイト制作事例」など、業種ごとに事例を紹介することで、検索キーワードにもヒットしやすくなります。

また、検索ユーザーが「この会社なら任せられそう」と判断する判断材料にもなるため、SEOとコンバージョン(問い合わせ)に直結する効果的なコンテンツになります。

効果的な事例紹介の書き方

- 課題・目標を明確に(数値があればなお良い)

- 施策内容を具体的に記載

- 達成した成果を数値で示す(検索順位、CV数など)

- ビジュアルを充実させる(ビフォーアフター等)

よくある質問(FAQ)も重要なコンテンツ

ユーザーが持つ疑問をあらかじめまとめておくことで、検索されやすいだけでなく、サイト内での滞在時間も延び、直帰率の改善にもつながります。

例:

- 「SEO対策はいつから効果が出ますか?」

- 「会社までのアクセスを教えてください。」

このような質問に答えることで、ユーザーの満足度が高まり、Googleからの評価も上がります。

FAQの効果的な実装

- FAQページと個別ページの両方に関連FAQを掲載

- 構造化データ(FAQスキーマ)を実装し、検索結果で目立つように

- 回答は具体的かつ簡潔に、専門用語の使用を最小限に

キーワード設計と検索意図の理解がカギ

検索されやすいキーワードをリサーチし、検索意図に合った内容にすることが大切です。

たとえば「ホームページ 制作 SEO 強い」というキーワードなら、

- SEOに配慮したサイト構成の解説

- 検索キーワードの選び方

- 実際の成果(アクセス数や問い合わせの増加)

これらの情報を盛り込むことで、ユーザーが求めている答えに近づきます。

定期更新がサイトの鮮度を保つ

一度作っただけのサイトは、徐々に検索順位が下がることがあります。検索エンジンは「情報が新しいかどうか」も評価の基準にしています。

そのため、コラム・ニュース・事例の更新を定期的に行うことがSEOには効果的です。最低でも月1回、理想は週1回の更新を目指しましょう。

更新運用体制の例

- 社内担当者を決め、月間更新カレンダーを作成

- 外部ライターと連携し、定期的な記事投稿を計画

- 既存コンテンツの定期的な見直しと更新

まとめ:コンテンツはSEOの“主役”

SEOの内部施策や外部施策も重要ですが、それらは「土台」であり、「中身」を支える役割です。最終的に評価されるのは、ユーザーにとって役立つコンテンツかどうかです。

信頼されるホームページを作るためには、コラム・ニュース・事例紹介・FAQなど多様な形式で、検索意図に応える質の高い情報発信を継続することが必要です。

SEOの解析と改善の方法

SEO対策は「やって終わり」ではありません。公開後の分析と改善の繰り返しが、成果を生む鍵です。

主な解析指標

以下のようなデータを定期的に確認することで、ホームページのどこを改善すべきかが見えてきます。

- アクセス数(PV):ページがどれくらい閲覧されているか

- 訪問者数(UU):どれくらいの人数が訪れているか

- 直帰率:1ページだけ見て離脱している割合

- 滞在時間:1人あたりの平均閲覧時間

- 流入キーワード:どんな検索語句でアクセスされているか

解析に役立つツール

SEOの改善には、解析ツールの活用が必須です。以下のツールは無料または有料で利用でき、初心者でも比較的使いやすいものです。

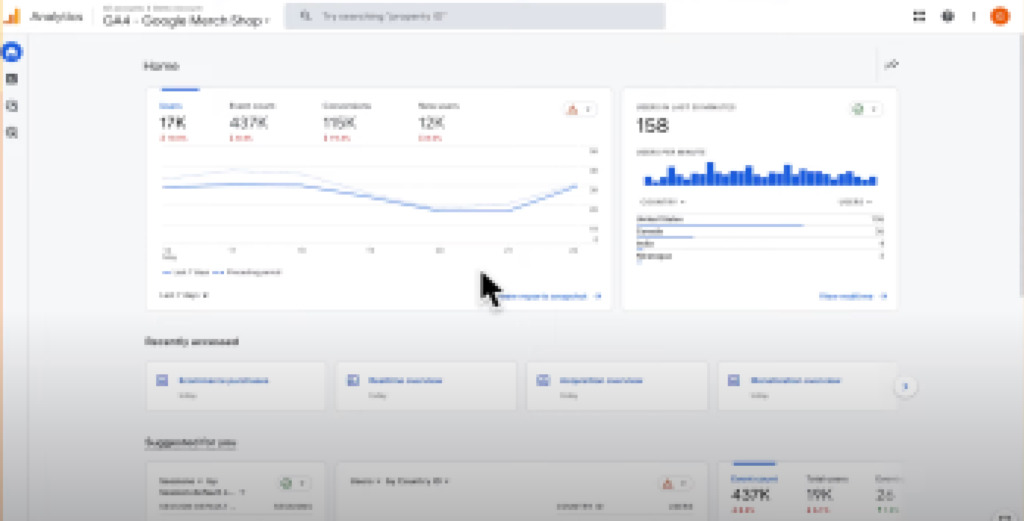

- Google Analytics(GA4)

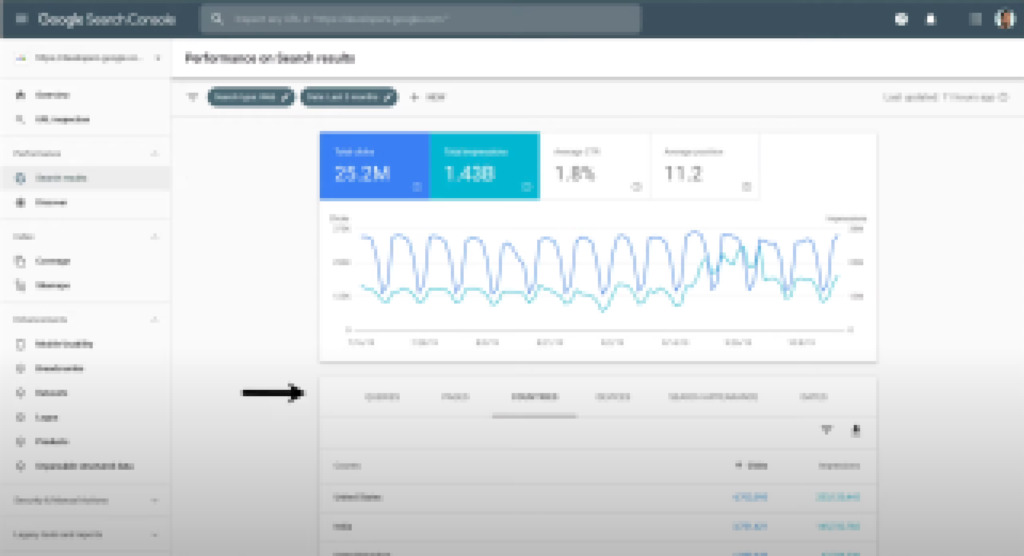

ユーザーの行動や属性、流入経路が分析できます。ページごとの閲覧数や直帰率もわかります。 - Google Search Console

検索キーワード、表示回数、クリック数、順位などが確認できます。ページのインデックス状況やエラーもチェック可能です。 - Ahrefs / Ubersuggest / SE Ranking(有料)

競合サイトの分析や被リンク調査が可能です。自社サイトのSEOスコアも診断できます。

データに基づいた改善例

- 直帰率が高いページ

→ コンテンツの見直し、関連記事リンクや問い合わせ導線の追加 - 滞在時間が短い

→ 情報が薄い/読みにくい可能性あり、構成や見出しの改善を検討 - 表示回数は多いがクリック率が低い

→ タイトルやメタディスクリプションを改善、ユーザーの関心を引く表現に変更

こうした“仮説→検証→改善”のPDCAサイクルを回すことが、SEO成功のカギです。

分析・改善の実施スケジュール例:

- 週1回:基本的なアクセス数・CV数チェック

- 月1回:詳細分析と改善策の検討

- 四半期:大規模な改善実施と効果測定

SEOに強いホームページの成功事例

実際にSEOに強いホームページを作ることで、成果を出している企業は多数存在します。

事例1:BtoB企業のリード獲得数が3倍に

課題:展示会依存の営業スタイルからの脱却

対策:「業種×課題」ごとのブログを毎週更新

施策詳細:

- 製造業のキーパーソンが検索する専門キーワードを徹底分析

- 業界用語・技術用語を含む専門性の高いコンテンツを充実

- 技術資料のダウンロード機能で見込み客情報を獲得

- SNS配信と業界メディアへの寄稿で認知拡大

成果:半年で問い合わせ数が3倍になり、展示会依存から脱却。特に品質に関する検索からの流入が増加し、受注単価も15%向上。

事例2:地域密着型ビジネスで「〇〇市+業種」検索1位を獲得

課題:地域内での認知度向上と新規患者獲得

対策:地名+症状に関するコラムを多数掲載

施策詳細:

- 地域名+症状名のキーワードを網羅(例:「〇〇市 腰痛 整骨院」)

- Googleマイビジネスとの連携強化

- 患者の声・治療事例をビジュアルで紹介

- 症状別のセルフケア方法を動画付きで解説

成果:ローカルSEOが強化され、地域からの予約数が2倍に。オンライン予約率が60%から85%に向上し、受付業務の効率化も実現。

事例3:リニューアルでアクセス数が5倍に

課題:旧サイトはデザインのみを重視し、検索流入が少なかった

対策:SEO設計を取り入れたリニューアル

施策詳細:

- ユーザー調査に基づくサイト構造の再設計

- 商品カテゴリごとの専門的な解説コンテンツ追加

- モバイル操作性の大幅改善(表示速度40%向上)

- 購入ガイドや使い方ガイドなど実用的コンテンツを強化

成果:検索流入が急増し、直帰率が65%から38%に改善。ECサイトのコンバージョン率が1.2%から2.8%に向上し、売上が約2.3倍に。

よくある失敗とその対策

SEOに強いホームページを作る際、避けるべき失敗例とその対策をご紹介します。

SEOを無視した設計

失敗例:

- JavaScriptで作りすぎて検索エンジンが読み取れない

- 画像だけでコンテンツを表現し、テキストが少ない

- タイトルやメタ情報が未設定または重複

対策:

- 制作段階でSEO担当者と連携し、設計時点からSEOを考慮

- デザイナーにSEO基礎知識を共有し、検索しやすいデザインを依頼

- 技術担当者とSEO担当者の定期的なコミュニケーション体制構築

コンテンツ不足

失敗例:

- トップページだけ充実しているが、下層ページが薄い

- 同業他社と同じような内容で差別化できていない

- 専門用語の羅列で実用性に欠ける

対策:

- サービスごと、課題ごとの専門ページやコラムを計画的に用意

- 社内の専門知識・ノウハウを積極的にコンテンツ化

- ユーザーの声や実績を活用したオリジナル事例の作成

運用・改善がされない

失敗例:

- 公開したままで更新がなく、情報が古くなっている

- アクセス解析をしていないため、問題点がわからない

- 一時的にSEO対策をしたが継続していない

対策:

- 更新スケジュールを作り、担当者を明確に決める

- 月次でのアクセス解析レポートを社内共有する習慣づけ

- 改善活動を評価する指標と仕組みを整える

SEO対策の成果が出ない原因と解決策

| よくある原因 | 解決策 |

|---|---|

| 競合が多すぎる一般的なキーワードを狙っている | ロングテールキーワード(具体的な複合語)にシフト |

| コンテンツの質・量が競合に劣っている | 専門性を生かした独自コンテンツの強化 |

| 技術的なSEO問題が解消されていない | 専門家による技術SEO診断の実施 |

| 内部リンク構造が最適化されていない | 関連コンテンツ同士の内部リンク強化 |

まとめ:SEOとホームページ制作はセットで考える

SEOで成果を出すには、見た目だけでなく「検索に強く、ユーザーに価値ある」サイトを設計・運用することが必要です。

成功の3つの柱

- 設計:構造、キーワード設計、導線を検索とユーザー両方に最適化

- コンテンツ:検索意図に応える情報を提供し、定期的に更新

- 分析と改善:数値をもとにPDCAサイクルを回し成長させる

この3つをバランスよく行えば、時間をかけてでも"資産となるホームページ"を育てることが可能です。

次のステップ

- 自社の現状分析

現在のサイトのSEO状況を専門家に診断してもらう

競合サイトとの差異を洗い出す - 制作会社選定

本記事のチェックリストを活用し、SEOに強い制作会社を選ぶ

過去の実績と具体的な成果数値を確認 - キーワード戦略策定

ターゲットユーザーが検索するキーワードをリストアップ

自社の強みを活かせるキーワードに注力 - コンテンツ計画立案

公開前、公開後3ヶ月、6ヶ月のコンテンツ更新計画を作成

定期的な更新体制を整備

SEOに強いホームページ制作は一朝一夕では実現できませんが、正しい知識と計画的な取り組みにより、持続的な集客と成果を生み出すことができます。本記事の情報を参考に、検索から選ばれるホームページ作りに取り組んでみてください。

- 監修者

- 田邉 文章 Fumiaki Tanabe